Nous avons adopté une approche multimodale selon laquelle toutes les ressources sémiotiques contribuent à produire du sens sans hiérarchisation, a priori, de celles-ci (Jewitt, 2009).

Nous avons également utilisé le cadre de Norris (2004) faisant référence à la « densité modale » pour comprendre les relations existant entre les différentes modalités utilisées par les participants au cours de l’interaction. Nous avons également utilisé les « quatre zones d’expressivité » de Guichon (2017 : 37, ci-dessous) que nous avons adaptées pour caractériser la saillance d’une rétroaction corrective fournie par les enseignants dans les interactions synchrones.

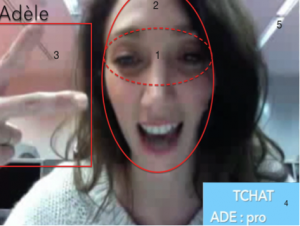

- Figure 13 : zones permettant la fourniture d’une rétroaction corrective synchrone en ligne (adaptée des « quatre zones d’expressivité » de Guichon, 2017 : 37)

Dans une analyse qualitative, nous avons analysé les trois phases de la parenthèse corrective (ouverture – rétroaction corrective – clôture) en nous appuyant sur le modèle de Varonis et Gass (1985) et en prenant en compte certaines ressources sémiotiques issues des cinq zones représentées dans la Figure 13 ci-dessus, c’est-à-dire :

- Zone 1. le regard : écran/hors écran ;

- Zone 2. les mimiques faciales (mouvements des sourcils, sourires, mouvements de bouche) et les mouvements de la tête (inclinaison et hochements) ;

- Zone 3. les gestes et la proxémique (rapprochement ou éloignement par rapport à l’écran) ;

- Zone 4. le textuel par le biais du clavardage ;

- Zone 5. le hors champ : une partie du contexte dans lequel s’effectuent les interactions (laboratoire de langue, autres participants).

A cela s’ajoute la rétroaction corrective contenue dans la modalité voco-orale (la voix) mais aussi, celle fournie en asynchrone dans les bilans multimodaux.